Прочитал научно-популярную книгу "When Brains Dream" про исследования сновидений. Книга оказалась средней, где-то слишком отрывистая, где-то, наоборот, десятки раз написано одно и то же. Но сама тема интересная. Вот несколько моментов из книги:

1. Обычно сновидения относят к REM-фазе, но на самом деле сновидения можно найти во всех стадиях сна, где-то реже, где-то чаще. Возможно даже, что сновидения есть на всём протяжении сна – просто они редко достигают бодрствующего сознания;

2. На разных стадиях сна сновидения сильно отличаются: от простых, похожих на дневные блуждания ума сновидений в первые минуты сна и до сложных, странных и сюжетных сновидений REM-фазы;

3. Можно сказать, что сложность, необычность и длительность сновидений увеличивается по мере прохождения по стадиям сна (N1, N2, N3, REM); то же самое с длительностью сна: чем дольше спите и чем больше циклов сна проходите, тем в сновидениях больше метаморфоз, запоминающихся деталей и длинных историй;

4. Интересно, что агентность в сновидении (то, как представлено ваше сновидческое Я) тоже проходит подобное развитие: в первой стадии сновидческое Я встретить сложно, сновидения там – нагромождения образов и мыслей; потом характерно частичное и краткое представительство Я; во время REM-сна "Я" уже часто полноценное или даже больше этого: например, сновидец может быть двумя персонажами сразу, или быть неодушевленным объектом, или постоянно менять свою оболочку и роль;

5. Современные теории сновидений пытаются объяснить, почему сновидения именно такие: есть ли у сновидений какие-то функции или они – побочный продукт работы сна; но даже если они являются побочным продуктом, то хорошо бы понять, почему именно таким;

6. Например, сновидения в REM-фазу часто обладают такими характеристиками: галлюцинаторность (в них полно метаморфоз, искривлений пространства и времени итд); sparseness (бедность деталей, плохая симуляция физических законов), но при этом сновидения часто кажутся крайне яркими и детализированными - а еще очень значимыми, хотя к конретным решениям в реальном мире они приводят редко; ну и еще сюжетность;

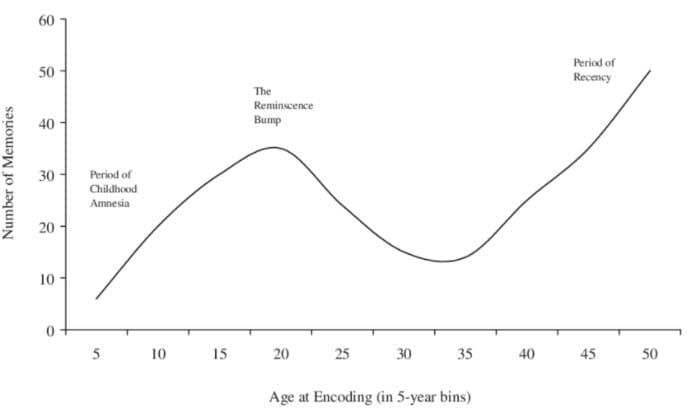

7. Антонио Задра (это автор книги, кстати) считает, что сон в целом важен для оффлайн процессинга памяти. То есть во время сна с нашей памятью происходит много-много изменений: какие-то воспоминания стабилизируются, какие-то, наоборот, ослабевают, другие проходят интеграцию с ранними мнестическими следами, что-то изменяется, а что-то остается неизменным итд. Сновидения в этом случает отвечают за конкретный аспект этого процессинга – они усиливают слабые связи между воспоминаниями, то, что в дневное время без сожаления отбрасывается разумом, во время сна приобретает бóльшую значимость (отсюда, по мнению Задра, это чувство значимости и смысла сновидений);

8. Именно поэтому сновидения такие странные, но при этом подчиняются некой "сновидческой логике" (например, у метаморфоз в сновидениях всегда есть рамки, они подчиняются простым закономерностям: большое превращается в большое, живое в живое итд). Но это, конечно же, очень краткое пояснение.

9. Отчасти идеи в книге похожи на идеи

Эрика Хоэла, но Хоэл объясняет сновидения через концепции машинного обучения и утверждает, что сновидения – это инъекции шума для нервной системы, они помогают избежать переобучения – то есть избыточного обучения на входящих сигналах (событиях дня) без возможности генерализации и поиска закономерностей (очень упрощенно);