Size: a a a

2018 March 03

А я вот верю, что доживу до того, как Россия раздаст наконец свои премии. Толстовскую премию— Мишелю Уэльбеку и Кристиану Крахту. Тарковскую (не люблю Тарковского, но да пусть будет)— Клинту Иствуду и Ларсу фон Триеру. И корейцам что-нибудь тоже дадим, чтоб душа @niemandswasser возрадовалась. Премию Станиславского— какому-нибудь еще черту, который наконец-то сделает нормальный театр. Это— старикам, по совокупности достижений. А будут еще молодые, которых пока не знаем, но узнаем вскорости. Вот увидите— так и будет.

2018 March 04

Человечество в известной мере переполошилось в связи с гибелью внушительного количества вагнеровцев в Сирии. Существует две версии: кремлевская (сколько-то там россиян погибло, мы не знаем и вообще-то не при делах) и версия, которая проталкивалась, кажется, самими вагнеровцами (двести, или триста, или шестьсот российских граждан погибли в результате атаки на газовый завод).

Команда немецкой газеты Spiegel отправилась на место битвы, где провела 2 недели, расспрашивая участников и свидетелей событий. Материал Spiegel опровергает обе господствующие версии произошедшего, а "Хомячки Хомякова" сделали для вас его перевод.

Команда немецкой газеты Spiegel отправилась на место битвы, где провела 2 недели, расспрашивая участников и свидетелей событий. Материал Spiegel опровергает обе господствующие версии произошедшего, а "Хомячки Хомякова" сделали для вас его перевод.

Замышляют недоброе. Игорь Валентинович Мальцев @fuckyouthatswhy, Бернардо Андрадэ де Сена, ну и ваш покорный.

А Яндекс умеет отвечать на вопросы.

Наш любимый канал "Вестник раввина" - то есть, извините, "Красный сион" - радостно сообщает, что за последнее десятилетие в США 71% жертв терактов пришлось на крайне правых экстремистов, 26% - на исламистов и лишь 3% - на левых.

Сопровождая эти данные инфографикой от Антидиффамационной лиги.

И все бы хорошо, но:

а) приведенные данные не имеют никакого отношения к терактам. Это статистика по т.н. "экстремизму".

б) В 2017 году на долю правых пришлось 59% всех убийств на почве ненависти. Ниже, чем в среднем за десятилетие. То есть, доля снижается.

в) В абсолютных числах эти грозные данные выглядят так. В 2017 году страшные экстремисты (не правые, не левые, а ВООБЩЕ) по тем же данным убили... 34 человека. За год. Во всей Америке.

Вероятность для среднестатистического жителя США быть убитым страшными фашистами можете прикинуть самостоятельно.

Помните: левачество ведет к дегенерации головного мозга; избегайте этого.

Сопровождая эти данные инфографикой от Антидиффамационной лиги.

И все бы хорошо, но:

а) приведенные данные не имеют никакого отношения к терактам. Это статистика по т.н. "экстремизму".

б) В 2017 году на долю правых пришлось 59% всех убийств на почве ненависти. Ниже, чем в среднем за десятилетие. То есть, доля снижается.

в) В абсолютных числах эти грозные данные выглядят так. В 2017 году страшные экстремисты (не правые, не левые, а ВООБЩЕ) по тем же данным убили... 34 человека. За год. Во всей Америке.

Вероятность для среднестатистического жителя США быть убитым страшными фашистами можете прикинуть самостоятельно.

Помните: левачество ведет к дегенерации головного мозга; избегайте этого.

Фильм «Секретное Досье» Спилберга— о том, как отважная женщина—издательница «Пост» в 1971 не побоялась нарушить федеральный запрет и опкбликовать «Пентагонское Досье», проливающее свет на не самые приятные подробности вьетнамской войны. Автор(ка) сценария Лиз Ханна прямо говорит, что это кино на самом деле о сегодняшнем дне, что как изображен в фильме Никсон— это прямо зеркало Трампа, а еще кино о том, как одна смелая женщина может сделать то, чего боятся сделать мужчины, и изменить мир, а потому женщин на ключевых должностях должно быть больше.

Да, да, все так. А Ассанж у вас так и сидит в посольстве Эквадора. Наверное, его туда тоже Трамп посадил. И вот так у них все. Господи, как же бесконечно Твое терпение.

Да, да, все так. А Ассанж у вас так и сидит в посольстве Эквадора. Наверное, его туда тоже Трамп посадил. И вот так у них все. Господи, как же бесконечно Твое терпение.

2018 March 05

«Оскара», как и медведя на Берлинале, взял фильм про уродов. С чем сердечно поздравляем мировую киноиндустрию. Фильму про негров— лучший сценарий, про трансов— лучший иностранный фильм, про мультикультурность— лучший мультик. Но уроды сделали всех.

Впрочем, Митя Самойлов про это гораздо лучше, а главное, раньше меня написал

https://t.me/oversized_shirts/709

Впрочем, Митя Самойлов про это гораздо лучше, а главное, раньше меня написал

https://t.me/oversized_shirts/709

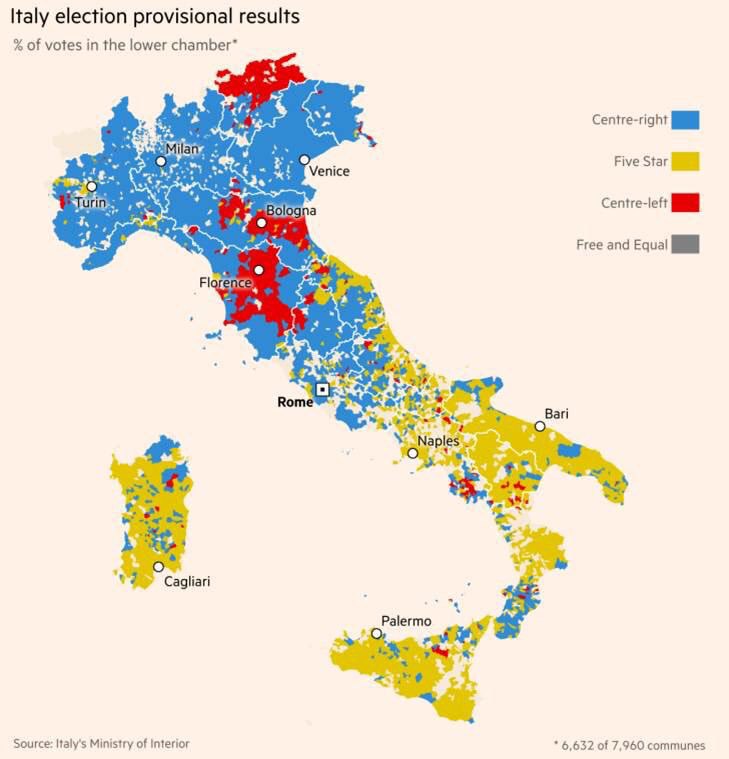

Ну что: на выборах итальянского парламента первое место заняли евроскептики из "Движения пяти звезд". Второе - правая "Лига Севера".

Европейцы все больше чувствуют себя обманутыми.

Брюссель не нужен.

С добрым утром, друзья.

Европейцы все больше чувствуют себя обманутыми.

Брюссель не нужен.

С добрым утром, друзья.

Признание: я не люблю Довлатова. Совсем, никак, наглухо. Эмигрантская среда с ее микроскопическими амбициями, страстишками и обидками мне всегда казалась чем-то, чего следует стыдиться, а не описывать. Довлатов не всегда был эмигрантом, но даже в большом, настоящем мире он умудрялся найти маленький мирочек (пушкинский заповедник, интеллигентская кухонька, газета эта, как ее, в Эстонии), забраться в него, заняв грузным телом половину объема, и писать свои репортажи оттуда. Может, я чего-то не понимаю. Может, я не знаю эти мирки, частью которых никогда не был и быть не хотел— а потому не радуюсь их узнаванию, как радовалась ему советская интеллигенция.

Дуглас Коупленд, певец Поколения Икс, тоже описывал небольшой мир маленьких людей и вещей, но в каждом романе у него есть как минимум один момент, где маленький человек поднимает голову к огромному небу, и стоит, потрясенный красотой и огромностью— и его вибрации передаются тексту, переводя его в иное измерение. У Довлатова я такого не помню. Его юморок и уютная обстановка каждого рассказа производит на меня то же клаустрофобическое впечатление, что производили тесные ванные в хрущевках.

Если выбирать из эмигрантов— то тогда, конечно, Лимонов. Который, оказавшись в той же ситуации, сумел и красавиц пособлазнять, и кокаин через границы повозить, и сказать из душного номера Нью-Йоркской гостиницы для вэлферщиков свое увестистое слово небу над.

Дуглас Коупленд, певец Поколения Икс, тоже описывал небольшой мир маленьких людей и вещей, но в каждом романе у него есть как минимум один момент, где маленький человек поднимает голову к огромному небу, и стоит, потрясенный красотой и огромностью— и его вибрации передаются тексту, переводя его в иное измерение. У Довлатова я такого не помню. Его юморок и уютная обстановка каждого рассказа производит на меня то же клаустрофобическое впечатление, что производили тесные ванные в хрущевках.

Если выбирать из эмигрантов— то тогда, конечно, Лимонов. Который, оказавшись в той же ситуации, сумел и красавиц пособлазнять, и кокаин через границы повозить, и сказать из душного номера Нью-Йоркской гостиницы для вэлферщиков свое увестистое слово небу над.

Еще одно признание: я никогда не ходил на выборы. Вообще. У меня даже есть довольно красивое объяснение этому: ведь большую часть времени я нахожусь в другой стране, а потому не могу нести ответственность за последствия этого своего выбора. Вот изберу вам Зюганова, а мучаться вы будете— объяснял я в 2012 моему школьному другу, который называл меня ленивой равнодушной свиньей.

А сейчас… Не то чтобы я окончательно решил, но я нашел в моих отговорках уязвимое место. Как-никак, а все, что происходит в России, влияет на меня и тут, и даже очень. Вон, все газеты немецкие и не только пишут, как Россия и ее хакеры незаметно правят миром и разваливают Европу. И мне это, честно говоря, очень и очень по кайфу. А во-вторых, эта кампания уж очень веселая выходит. Короче, начал гуглить, как мне проголосовать в посольстве. А заодно клип вот сделал, про то как я голосовать иду. Хотя окончательно все равно не решил пока)

https://18marta.com/clip/35bb8517-6dec-4fba-b561-efc45ddbb832/

А сейчас… Не то чтобы я окончательно решил, но я нашел в моих отговорках уязвимое место. Как-никак, а все, что происходит в России, влияет на меня и тут, и даже очень. Вон, все газеты немецкие и не только пишут, как Россия и ее хакеры незаметно правят миром и разваливают Европу. И мне это, честно говоря, очень и очень по кайфу. А во-вторых, эта кампания уж очень веселая выходит. Короче, начал гуглить, как мне проголосовать в посольстве. А заодно клип вот сделал, про то как я голосовать иду. Хотя окончательно все равно не решил пока)

https://18marta.com/clip/35bb8517-6dec-4fba-b561-efc45ddbb832/

Говорят, Жан-Клодт Юнкер очень печалится насчет результатов выборов в Италии. Скорее всего, пьет. Для тех кто не знает, показываем: вот этот клоун уже четыре года, не приходя в сознание, руководит Еврокомиссией.

https://youtu.be/XPgiI46FCDU

https://youtu.be/XPgiI46FCDU

2018 March 06

Засуньте себе в жопу термин "популизм" - это термин, которпые используют люди, которые не хотят и не могут слышать собственный народ. https://t.me/migdalsergei/1939

https://thisis.media/article/stydno-byt-russkim/?utm_source=telegram.org&utm_medium=social&utm_campaign=article_telegram&utm_content=stydno-byt-russkim У русских с немцами очень много общего. Нет, не пиво. И даже не картофель и сосиски, которые сочетаются со склонностью к мрачной философии, которую принято на людях уважать, но все равно никто не понимает. Вроде Достоевского с Ницше. И речь не идет даже о таком мощном объединяющем факторе как опыт жизни при глобальных тиранах. Причем, если русские и западные немцы каждый со своим, то восточные немцы опробовали их обоих последовательно.

Но нет. Сегодня немцы и русские родственны одним – их постоянно пытаются заставить стыдиться своей страны, своего флага, самого понятия «патриотизм» и кучи всего остального по мелочам. И это, конечно, фантастическая история.

Но нет. Сегодня немцы и русские родственны одним – их постоянно пытаются заставить стыдиться своей страны, своего флага, самого понятия «патриотизм» и кучи всего остального по мелочам. И это, конечно, фантастическая история.

2018 March 07

Ну что, встречайте. Свежий я— на RT

https://russian.rt.com/opinion/489559-petrovskiy-merkel-koaliciya-germaniya

https://russian.rt.com/opinion/489559-petrovskiy-merkel-koaliciya-germaniya

А вот и иллюстрация к статье выше

https://t.me/solarstorm/6886

https://t.me/solarstorm/6886

Кстати, когда писал статью ↑ ↑ ↑, очень подмывало добавить, что накупивший ботов и засадивший блогеров делать про себя мемы Мартин Шульц— это такой немецкий Грудинин. Не написал, потому что наш все-таки получше будет. Чисто внешне. А в остальном— абсолютно все то же.

Линду Сарсур, исламистскую шариат-феминистку (да, именно так, не шутка и не опечатка) и организатора «женского марша» арестовали возле офиса Пола Райана, спикера палаты представителей.

Феминистка в хиджабе Линда требовала амнистии нелегальных мигрантов.

По-моему, лучшего подарка вменяемым женщинам на 8 марта просто быть не может. Жги, Дональд! Мы в тебя по-прежнему верим.

https://www.dangerous.com/42137/cockroach-cuffs-sarsour-arrested-outside-paul-ryans-office-washington/

Феминистка в хиджабе Линда требовала амнистии нелегальных мигрантов.

По-моему, лучшего подарка вменяемым женщинам на 8 марта просто быть не может. Жги, Дональд! Мы в тебя по-прежнему верим.

https://www.dangerous.com/42137/cockroach-cuffs-sarsour-arrested-outside-paul-ryans-office-washington/

2018 March 08

Чтобы вы понимали с кем имеете дело. Тут давеча депутаты Бундестага от партии AfD отправились в Сирию посмотреть что там и как и не пора ли сирийцам из Германии домой. Естественно они поехали по правительственной линии к Асаду потому что он вообще то президент страны. Они не поехали ни к террористам, ни к мятежникам. Короче - теперь партии СДПГ и ХДС устроили дикий скандал "Почему они поехали к кровавому диктатору и на какие деньги они поезхали и как они теперь могут говорить о христианских ценностях?" "Политики АфД вываляли доброе имя нашей страны в грязи, издевались над жертвами жестокой войны». Они еще улыбались перед камерам и это было просто отвратительно, эти люди больше не должны говорить о порядочности и христианских ценностях». То есть вы понимаете, что Бундестаг хотел бы чтобы депутаты поехали к реальным бармалеям как говорит ОРтега и оттуда вещали про кровавый режим и тогда все было бы ОК. Вот это какой то пиздец по моему

Написал о том, почему Россия - женская страна.

https://russian.rt.com/opinion/489703-samoylov-8-marta

https://russian.rt.com/opinion/489703-samoylov-8-marta