И все в мире увидят, каким ему быть через несколько лет.

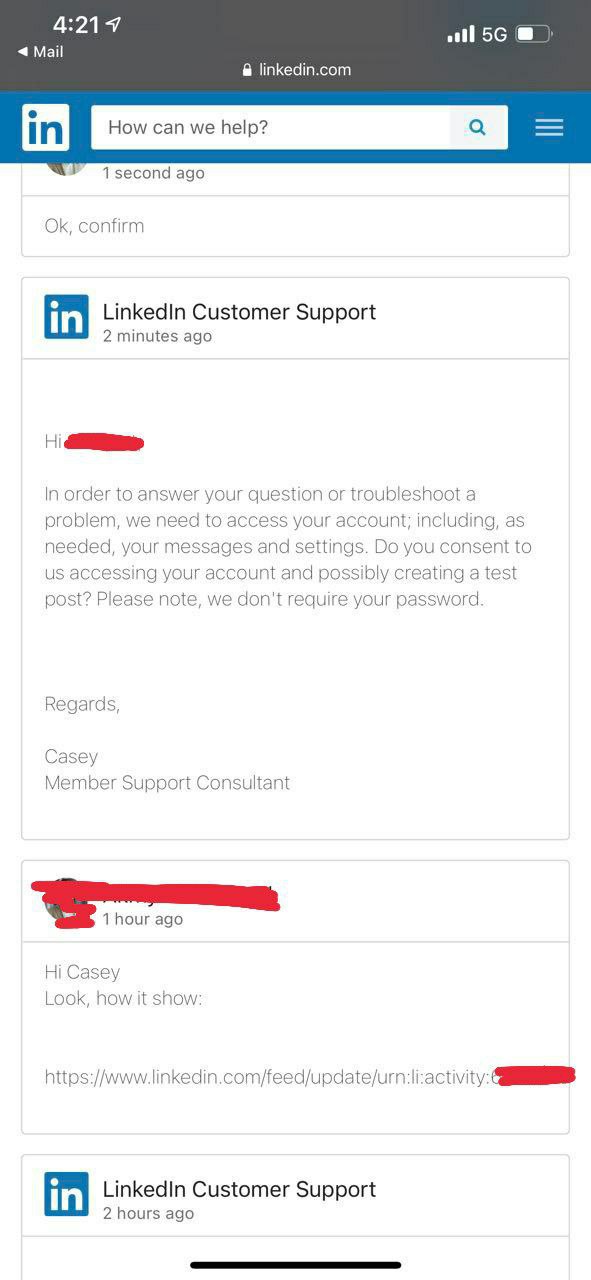

Споры о границах приватности и правах Большого брата в постковидном мире можно заканчивать. Через несколько лет во всех развитых странах будет так, как уже с 1 июня в Сингапуре:

• обязательное приложение на телефоне и/или специальный брелок, без которых закрыт вход во все людные места, за исключением маленьких магазинчиков и аптек;

• это приложение (или брелок) отслеживает и пишет в специальную базу данные о перемещениях человека и его «контактах» (всех людях, с кем человек был в пределах 2 метров не менее 30 мин – эти два параметра настраиваемые).

Собираемые данные считаются анонимными. Однако:

1. как только у кого-то появится положительный тест на COVID (скоро в Сингапуре это будет делаться прямо по дыханию), его данные перестают быть анонимными, и все люди, имевшие с ним «контакт», оповещаются об этом (ну и, понятное дело, «компетентные органы»).

2. также возможна передача собираемых данных и полиции, даже при отсутствии у человека положительного теста на COVID (подробней в расследовании Кирстена Хана).

Никто против такой системы особо не возражает, поскольку всех устраивает, что коронавируса в Сингапуре почти нет, и люди жертвуют приватностью, чтоб не болеть.

Общеизвестно, что в госинициативах добровольное легко становится обязательным, а временное - постоянным. Для этого даже не требуются политические решения на высоком уровне. Просто работают сила привычки, инерция и обычная осторожность.

А еще работает фактор «роста функциональности» - тенденции правительств и корпораций объединять отдельные IT системы, создавая тем самым нечто большее, чем функционал составных частей.

Никто ведь, например, не возмущается, что наши лица записываются и распознаются. А потом приходит полиция с наездом об участии в несанкционированной акции.

А сингапурская система еще круче. Совмещая данные о перемещениях с данными о контактах, она открывает такой ящик Пандоры, что о приватности уже можно будет забыть.

#Эпидемия #БольшойБрат